Bildrechte: LBEG

Bildrechte: LBEG

Boden des Jahres 2025 – Rendzina

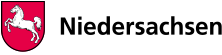

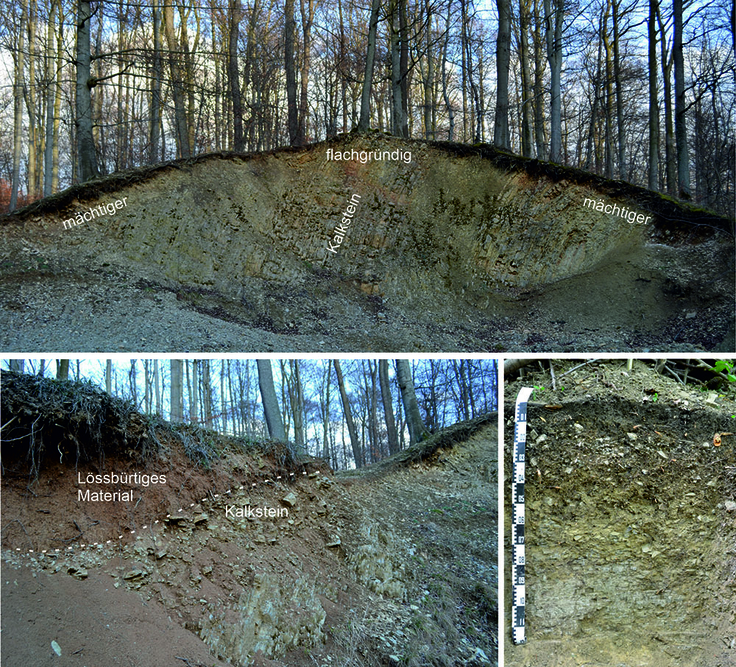

Das Ausgangsgestein, auf dem sich Rendzinen entwickelt haben, ist Carbonatgestein. Die Böden sind durch einen dunklen, humosen Oberbodenhorizont mit hohen Carbonatgehalten und den darunterliegenden Kalk- oder Dolomitstein charakterisiert, der innerhalb der ersten 40 cm ansteht. Häufig ist auch der Oberbodenhorizont bereits steinig. Oft zu sehen ist zudem eine deutliche Schichtung der geologischen Ausgangsgesteine.

Was macht die Rendzina besonders? Sie ist zum Beispiel der einzige Bodentyp, dessen Name auf ein Geräusch zurückgehen soll! Der steinige Boden erzeugt beim Pflügen ein charakteristisches Geräusch, das manche als Kratzen, andere als Rauschen beschreiben. Beim Blick auf die folgenden Bilder ist es gut vorstellbar, dass das Pflügen solcher Standorte laute Geräusche erzeugen kann. Gelegentlich hört man als Beschreibung dieser Ackerflächen den Begriff „Sommerschnee“. Sowohl Geräusche als auch der visuelle Eindruck von Rendzinen sind also scheinbar eingängig.

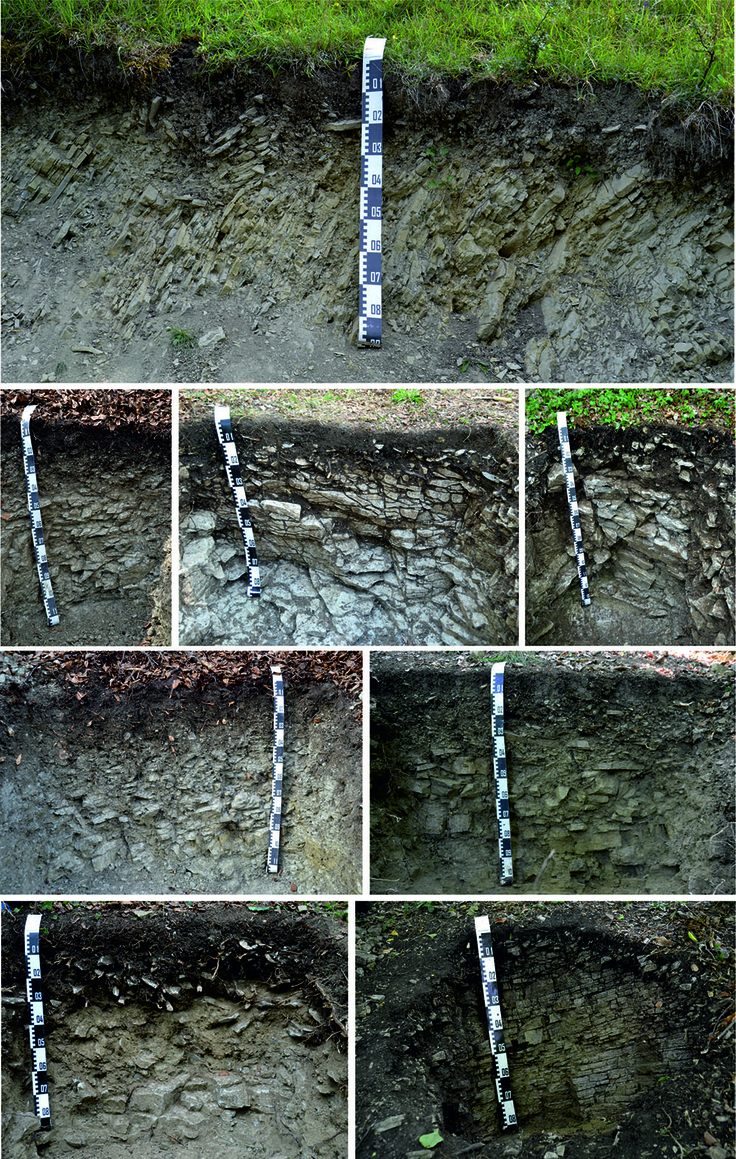

Verbreitung der Rendzinen

Rendzinen sind in Niedersachsen vor allem im niedersächsischen Bergland verbreitet. Nach der Bodenkarte 1:50.000 (BK50) des LBEG nehmen sie rund 15.700 Hektar und damit nur etwa 0,3% der Landesfläche ein. Weit östlich liegen z.B. die Rendzinen im Elm und Umgebung, westlich finden sie sich im Osnabrücker Bergland. Neben mehreren Höhenzügen in der Schichtstufenlandschaft des Berglands und am Harzrand zieht sich die Verbreitung den Leinegraben entlang bis in die südlichsten Gebiete Niedersachsens. Auffällig ist die weite Verbreitung der Böden z.B. in den Sackbergen bei Alfeld, wo sie größere Flächen einnehmen. Laut BK50 ist das ganze nördliche Niedersachsen Renzinen-frei. Das ganze nördliche Niedersachsen? Nicht doch, ein kleiner farbiger Fleck in der nördlichen Lüneburger Heide fällt als „gallisches Dorf“ auf. Wer nun denkt: Na klar, das ist der „Kalkberg“ in Lüneburg, hat es knapp verfehlt. Denn dieser besteht gar nicht aus Kalkstein, sondern aus Gips- und Anhydrit-Gestein (siehe Erläuterung zum Geotop „Kalkberg“). Am „Kreideberg“ bzw. dem zugehörigen See ist man allerdings richtig. Hier stehen kreidezeitliche Kalksteine an, auf denen Rendzinen zu finden sind.

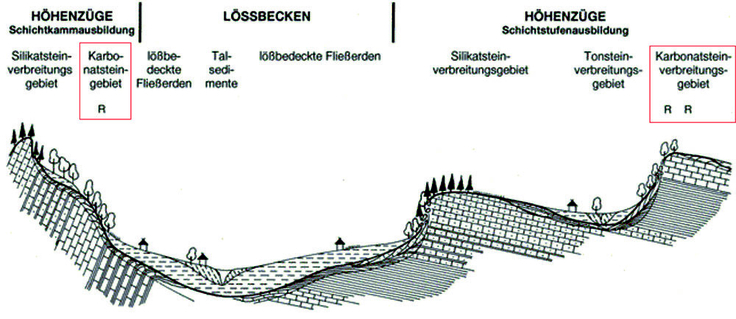

Aber wie kommt es zu dieser sehr ausgewählten Verbreitung dieser Böden? Zum einen sind sie an das Vorkommen des Kalksteins an der Oberfläche gebunden, in Niedersachsen also vor allem Gesteine aus den Zeiten Muschelkalk, Jura und Kreide. Dies kommt besonders im Bereich der Höhenzüge der Schichtstufen im Bergland vor (vgl. Abb. 4).

Eigenschaften und Funktionen

Die Bodenbildung der Rendzinen beginnt mit der physikalischen Verwitterung und Zerkleinerung des Ausgangsgesteins, z.B. durch Frostprozesse bereits während der Eiszeit. Zudem werden mit der chemischen Verwitterung Salze und Karbonate gelöst und mit dem Sickerwasser verlagert – ein Prozess, der langsam vonstattengeht. Zurück bleiben die mineralischen Bestandteile des Kalksteins. Diese Lösungsrückstände sind je nach Bildungsmilieu des Kalksteins dominiert durch Ton- und Schluffpartikel. Mit dem Umsetzen organischer Substanz durch die Bodenlebewelt und der wühlenden Tätigkeit von Bodenorganismen kommt es zum Einmischen von Humus in diese Kalksteinlösungsrückstände und zur Ausbildung eines krümelig aggregierten humusreichen Oberbodenhorizonts (s. Abb. 5).

Weit verbreitet im niedersächsischen Bergland ist die Beeinflussung vieler Böden durch Löss. Je nach Standort kann diese Beeinflussung variieren und die Bodeneigenschaften, die das eigentliche Ausgangsgestein bietet, verändern. Ausnahmen sind Gebiete, in denen keine oder nur eine sehr geringe Lössbeeinflussung nachweisbar ist, so z.B. die Sackberge bei Alfeld. Hier kommen die Eigenschaften der Kalksteinböden besonders zum Tragen.

Diese Eigenschaften können in mehrfacher Hinsicht extrem sein. Die Böden sind oft steinig und durch die geringe Mächtigkeit des lockeren Bodenkörpers sowie die Klüfte des Gesteins, in denen Wasser gut versickern kann, trockene Standorte. Wie extrem die Böden sind, das entscheidet vor allem die Mächtigkeit des humosen Oberbodens und auch die Art des Gesteins, denn auch da gibt es deutliche Unterschiede. Die Böden sind kalkreich und weisen damit hohe pH-Werte auf. Die Nährstoffversorgung variiert zwischen einer mittleren bis guten Versorgung der Pflanzen – auch hier ist die Bodenentwicklung entscheidend.

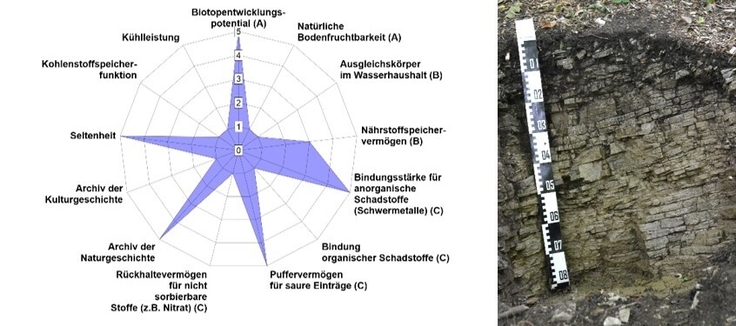

Aus diesen Eigenschaften lassen sich die Bodenfunktionen der Rendzinen ableiten, wie es das folgende Netzdiagramm zeigt. Durch die besonderen Standortbedingungen bieten sie Potenziale zur Entwicklung spezialisierter Biotope. Da die flachgründigen Rendzinen nur wenig Wasser speichern, wirken sie nur eingeschränkt ausgleichend im Wasserkreislauf, können allerdings saure Einträge durch ihren hohen Kalkgehalt gut abpuffern. Weil diese gering entwickelten Böden in der Mehrzahl nur auf festen Kalksteinen ohne oder mit nur sehr geringem Lösseinfluss vorkommen, zählen sie zu den seltenen Böden in Niedersachsen. Rendzinen in den Hochlagen des Berglandes können auf bereits lange bestehenden, alten Waldstandorten das Ergebnis der Bodenentwicklung seit dem Atlantikum sein und haben in diesen Fällen auch eine besondere naturgeschichtliche Bedeutung. Auch an Steilhängen sind sie als Extremstandorte i. d. R. naturnah und selten. Generell gilt, dass bislang wenig durch den Menschen beeinflusste Böden gegenüber Störungen sehr empfindlich sind. Aus diesen unterschiedlichen Gründen weisen Rendzinen oft eine besondere Schutzwürdigkeit auf.

Boden braucht Gesellschaft

Böden kommen kleinräumig vergesellschaftet vor – kleinräumiger, als es sich in Karten teilweise darstellen lässt. Die oben beschriebene, typische Rendzina kommt kleinräumig neben anderen Böden vor, insbesondere wenn der fruchtbare Löss den Kalkstein überdeckt (vgl. Abb. 7). Kalk- und Mergelgesteine sind unterschiedlich aufgebaut und verwittern mal zu scherbenartigen Bruchstücken, manchmal aber auch zu mehlartigen (schluffigen) Bestandteilen. In geneigtem Gelände wurde bereits in den Kaltzeiten zudem Material verlagert, das die Gesteine überdeckt. Diese Unterschiede im Ausgangssubstrat der Bodenbildung steuern Verbreitung, Eigenschaften und Funktionserfüllungen der Böden ebenso wie ihre Empfindlichkeiten.

Oben: kleinräumige Unterschiede in der Mächtigkeit des humosen Oberbodens und der Lösung des Kalksteins. Unten links: Überdeckung des Kalksteins mit Löss und damit kleinräumig sehr unterschiedliche Bodeneigenschaften. Unten rechts: mergeliger Kalkstein mit am Hang umgelagertem Schutt und Lösseinfluss. Hier geht der Bodentyp Rendzina in eine Pararendzina über (Fotos: Herrmann & Stadtmann/LBEG).

Die Rendzina ist Waldboden, Orchideen-Boden, Trüffel-Boden, Weinbergsboden… und vieles mehr!

Historisch wurden in Niedersachsen, wie verbreitet auch heute noch in anderen Regionen, Kalkstandorte für den Weinbau genutzt. Schauen wir in die in der Bodenkarte 1:50.000 hinterlegte heutige Nutzungsverteilung, dann wird deutlich, dass der Großteil der Rendzinen mit Laubwald bestockt ist, der häufig auch forstwirtschaftlich genutzt wird, z.B. mit Edellaubhölzern wie Esche und Bergahorn. Nadelwald ist aufgrund der Bodeneigenschaften weniger verbreitet. Etwa 6% der Rendzinen sind unter Grünland und bilden hier u.a. die Grundlage für Weidenutzung und Kalkmagerrasengesellschaften, die für den Naturschutz interessant sind. Bei der Ackernutzung flachgründiger Standorte kann auch der Ackerwildkrautschutz ein Ziel des Naturschutzes sein. 22% der Rendzinen werden laut BK50 als Ackerstandorte genutzt, wobei aber längst nicht alle so steinig sind, wie es Abbildung 1 zeigt, sondern auch tiefergründige und lössbeeinflusste Standorte enthalten sind, die eine bessere Wasser- und Nährstoffversorgung zeigen (vgl. Abb. 7).

Eine eher neu aufkommende Landnutzung ist die Bestockung mit Bäumen, um Trüffeln zu ernten, die genau solche kalkreichen Böden benötigen (Abb. 8).

Bildrechte: LBEG

Bildrechte: LBEG

Blick in eine Landschaft mit flachgründigen Kalksteinböden.